Holograms and neural networks. What will Moscow's museums look like in the next 5 years?

In the coming years, Moscow's museum space may undergo a significant transformation. The world is moving towards immersive experiences, AI interactions, tactile technologies, and multimedia formats. But how quickly can these processes be adapted in the Russian context?

Dmitry Yakovlevsky, the founder of the international design laboratory Twenty Five, a director and an expert in the field of multimedia solutions for cultural and event spaces, shares his vision. He has worked with both Russian and international projects, and he has a good understanding of the specifics of both systems.

Museums are no longer seen as static repositories of artifacts. Today, they are becoming spaces for interaction, exploration, experience, and cultural transformation.

Leading global institutions are increasingly integrating complex technological, architectural, and media solutions into their projects to tell visitors stories not just through exhibits, but through multi-layered immersive experiences.

Among the most frequently mentioned are the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow, Erarta in St. Petersburg, and the Yeltsin Center in Yekaterinburg.

These museums have really set a new standard, but it's important to note that most of them are more than a decade old. Against this backdrop, the lack of new, innovative institutions that meet current technological and cultural expectations is particularly noticeable.

How fast are new technologies being introduced.

The introduction of technology in the museum sector is happening at a variable pace. Leading institutions are acting as full-fledged innovation labs. Instead of simply purchasing ready-made solutions, they are collaborating with engineers, startups, universities, and independent media artists to develop unique formats for engaging with their audiences.

These can include generative installations, adaptive sound scenarios, AI tour guides, VR content, or sensory environments that respond to visitors' behavior.

However, even in such projects, there is a key problem: the high rate of technology obsolescence.

The average design cycle for a large museum space is between 3 and 5 years. During this time, the platforms, interfaces, and devices that were used to create the concept may become obsolete, either morally or physically. As a result, architects and producers are increasingly incorporating adaptability, modularity, and the ability to quickly scale or replace content into their designs.

In this context, those teams that work ahead of the curve and include specialists from related fields in the development process: cognitive science, data science, cyberphysics, and interface design. This allows you to create expositions that can adapt to the audience's behavior in real time, evolve with technological updates, and remain relevant even 5-7 years after launch.

In Russian practice, on the contrary, the introduction of technologies "in pursuit" is often observed: after the completion of the main design stage or even after the opening of the museum.

This leads to a fragmented experience: digital elements look built-in, rather than organically embedded in the space. Nevertheless, interest in new formats is growing, and individual institutions are starting to invite technology consultants already at the stage of creating a curatorial scenario. This inspires cautious optimism.

Examples of the most modern museums: where to look for the future of museum experience.

To answer the question about the most advanced museums in the world, it is worth considering them in different categories, because the goals, formats and technologies vary greatly depending on the direction. Some institutions rely on entertainment and interactivity, while others rely on deep work with the cultural code and new forms of artistic expression.

Here are the key examples from different directions.

Entertainment museums: experience, immersion, wow effect.

TeamLab Phenomena Abu Dhabi (UAE)

is the flagship of a new generation of immersive spaces. Created by the Japanese TeamLab team, the platform combines art, technology and science in the format of a "living" environment.

The project is conceived as a permanent space with expositions capable of changing shape and content depending on the behavior of the audience.

It is based on advanced neural algorithms, light projections, AI and sensors.

Walt Disney Family Museum (San Francisco, USA)

Although this museum was originally dedicated to the life and legacy of Walt Disney, it became a pioneer in the use of storytelling technologies.

It uses animated models, multimedia panels, augmented reality and author's archives presented in an interactive form.

This is not just a nostalgic space, but a living platform where you can trace the evolution of popular culture, and at the same time learn how innovation and creativity shape global myths.

DataLand (Los Angeles, USA)

One of the most ambitious projects at the intersection of entertainment, digital culture and education. The opening is expected in the coming years. DataLand is being created as a space where the visitor will become part of the digital universe — with the ability to manage data, model worlds, and analyze AI behavior.

This is a "museum of the future" in which the exposition is built not around objects, but around processes: algorithms, information flows and human interaction with technology.

Expo 2025 (Osaka, Japan)

Although the World's Fair is not a museum in the classical sense, it is an important marker of future trends. In 2025, one of the most technologically intensive expositions in history will be created in Osaka.

Holograms, digital avatars, neural interfaces, and biotechnologies are expected to be widely used.

Many pavilions are being developed in partnership with the world's leading museums, and in the future some of the exhibitions may be reformatted into permanent museum projects.

Art museums: new forms of art and cultural memory.

Louvre Abu Dhabi (UAE)

A unique project combining the grandiose architecture of Jean Nouvel and the curation of the Louvre in Paris. The Louvre in Abu Dhabi is an independent museum with the concept of a "global art history."

Its main feature is themed halls that combine exhibits from different cultures and eras in one narrative.

The technologies are integrated seamlessly but functionally: interactive displays, digital archives, adaptive navigation, as well as intelligent climate control systems that ensure safety and comfort.

Hip Hop Museum (Bronx, New York)

The opening of the National Hip-Hop Museum was a symbolic gesture towards recognizing street culture as part of the national heritage of the United States. Here, the exposition is built around sound, light and movement — using AI analysis of tracks, interactive DJ consoles, audio recordings, archives and multimedia performances.

The museum interacts with the visitor, involving the young audience in the study of cultural codes through familiar formats.

Naoshima: an island museum in Japan

Naoshima is a unique cultural cluster on an island in the Japanese Inland Sea, where architecture, nature and modern art are intertwined into a single whole. There are museums built by Tadao Ando, including Benesse House and Chichu Art Museum.

The special feature of Naoshima is the absence of digital noise: a minimum of screens, a maximum of space for contemplation and contact with art.

However, hidden technological solutions are used: light control, climate control, and even driving routes that imperceptibly control the perception of exposure.

Phoenix Museum of Migration (Rotterdam, the Netherlands)

The project, which opened in May 2025, became one of the first museums dedicated entirely to the topic of migration.The concept is based on immersion in personal stories: it uses holograms, VR interviews, tactile installations and databases in which you can trace the fate of individuals and entire nations.

The museum suggests looking at migration not as a political issue, but as part of the collective human experience.

Technology here helps not to distract, but, on the contrary, to strengthen the humanitarian focus.

Sheikh Zayed Museum (Abu Dhabi)

Another large-scale project dedicated to the history and culture of the UAE. The architectural concept is inspired by the wings of a falcon, and inside there is an ultra—modern space where multi-sensory halls, 4D dives and AI guides are used.

Special attention is paid to the connection of the past and the future: from archaeological artifacts to models of sustainable development of the region.

The museum is conceived as an educational platform where digital technologies help preserve cultural memory and involve the younger generation in its reinterpretation.

Which technologies are most often adopted by museums.

Today, the key task is not just to show the exhibits, but to create an individual experience for each visitor. Advanced technologies, sustainable design approaches and new forms of interaction with the public help museums in this.

Accessible environment as a basic design principle.

Advanced museums begin work on an exhibition not by selecting exhibits, but by designing routes that are accessible to all categories of visitors, including people with disabilities and children. This is not an additional option, but the basis of the approach. Architecture, navigation, interactive elements, sound and light — everything is arranged so that every guest, regardless of the peculiarities of perception or movement, can walk an equally interesting, rich and comfortable path.

Eco-friendly materials and biotechnical integration.

More and more museums are abandoning bulky and resource-intensive structures in favor of minimalistic, environmentally friendly and "smart" solutions. Walls can "breathe", change shape, highlight routes, project inscriptions, and engage the viewer in an interactive game.

Biotechnological integration plays an important role, for example, the use of natural lighting and natural materials that reduce the carbon footprint of the exhibition.

Environmental sustainability indicators are taken into account at the design stage, and many institutions are already striving for exhibitions with zero environmental impact.

Artificial intelligence as an architect of individual experience.

AI is increasingly being used in museums not as an auxiliary tool, but as a full-fledged co-author of the exhibition. It accompanies the visitor from the first step: it helps to choose a route, adapts content to suit interests and age, regulates music, lighting and even room temperature.It is based on personalized interaction. AI can adjust the rhythm of the tour, visual effects, and even the emotional tone of the exposition to a specific person.

In the future, we will see not one museum scenario for everyone, but many versions of one exhibition, each of which is unique — like a story told for you personally.

AI is also becoming a link between other technologies: augmented and virtual reality, holographic characters, robotic assistants, and even the museum's "digital spirit" that accompanies visitors along the entire route.

Neural response installations.

The new generation of museum exhibitions is based on the principle of biofeedback. With the help of special sensors — headbands, bracelets, gloves — the device captures neural impulses, and then converts them into audiovisual content. A visitor can see how their emotions, attention level, or mood affect music, an image, or a digital sculpture. This turns going to a museum into a form of introspection — and makes each exhibition a deeply personal experience.

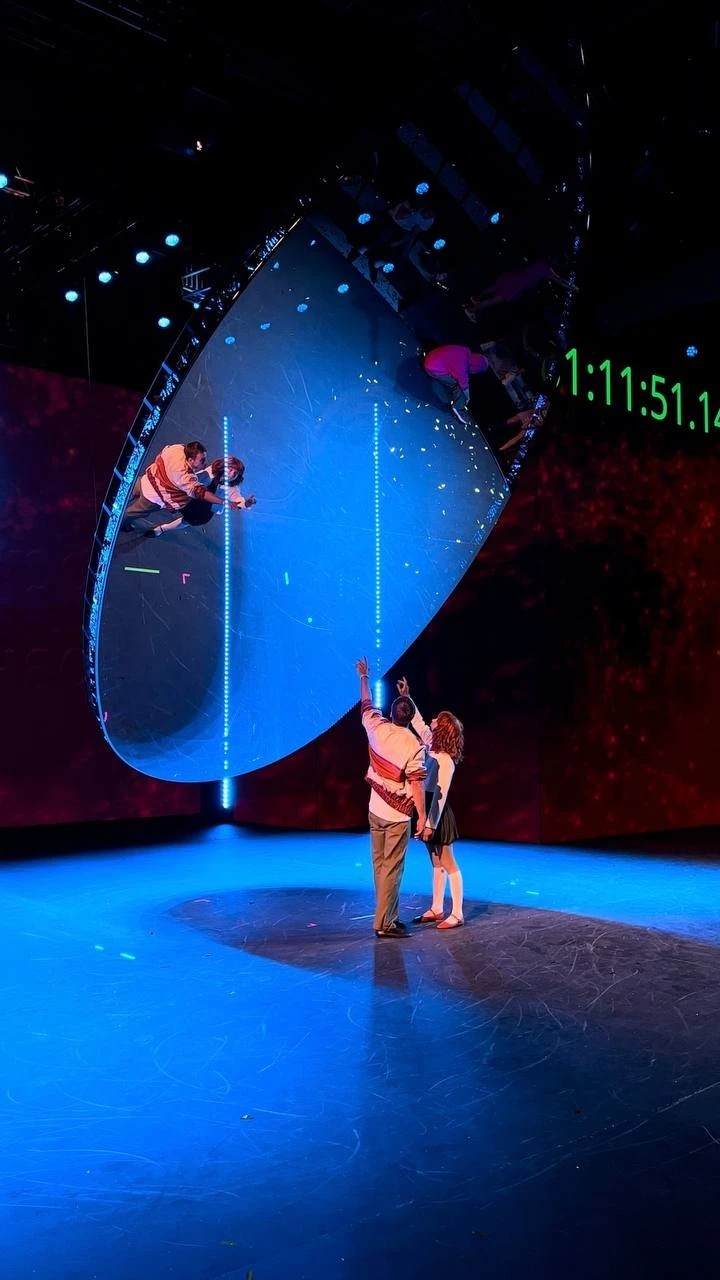

Immersive 4D Rooms and Time travel.

The synthesis of AI, high-resolution LED technologies and special effects has allowed museums to create full-fledged immersive spaces. Such rooms recreate any era in the smallest detail — from the climate and sounds to the architectural environment and characteristic smells.

Today, you can not just find out how the pyramids were built or what the street looked like in Ancient Rome — you can literally be there.

Immersive 4D zones allow you to "get used" to a historical or cultural context: to see, hear, touch and feel.This not only expands educational opportunities, but also allows people of different ages and with different levels of education to perceive complex topics easily and fascinatingly.

To read the full article, follow the link: https://dailymoscow.ru/art/gologrammy-i-neyroseti-kakimi-budut-muzei-moskvy-v-blizhayshie-5-let